SNCF, La Poste… silence, on privatise !

Les wagons privés sont déjà là, les objectifs de rentabilité arrivent à La Poste... En douce, la privatisation des services publics s'installe. Au détriment des usagers et de la cohésion sociale.

L’opérateur IDTGV fait tourner ses boules antistress dans la paume droite pour se calmer les nerfs, clique, répond à un nouvel appel dans son micro-casque : « vous n’existez pas à la SNCF ! » Bienvenue dans les chemins de fer français nouvelle formule : ouverts en 2007 à la concurrence pour le fret, depuis 2010 pour les voyageurs, les employés de la SNCF sont désormais rejoints par d’autres structures qui partagent leurs rails, vendent les mêmes billets… Mais ont substitué à la culture de service public des objectifs de rentabilité. Au sein même de la vieille maison ferroviaire, les centaines de milliers d’agents voient leur cohésion remise en cause, arbitrairement, pour préparer une division des tâches, afin que chacune d’elle puisse être mise en concurrence.

Un démembrement dont Luc Joulé et Sébastien Jousse ont filmé les conséquences néfastes en région Provence Alpes-Côtes d’Azur dans leur documentaire sorti le 17 novembre, Cheminots.

La mort du lien entre métier et service public

Face aux panneaux recouverts de guirlandes de boutons lumineux articulés d’aiguillages, deux hommes vont et viennent depuis leurs écrans de contrôle et la baie vitrée qui donne sur les rails ensoleillés de la Provence. Ils font le même métier mais ont été séparés arbitrairement : l’un gère le fret, l’autre, « l’infra » (pour infrastructure). Un des exemples de l’absurdité des fractionnements imposés par la direction : dans ce même bureau, ces deux agents doivent gérer les mêmes rails mais en ne regardant que leur moitié des trains.

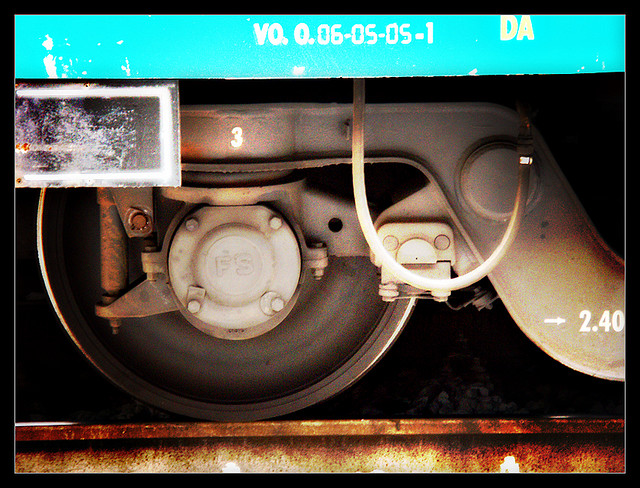

Solidaires, les cheminots observés deux ans durant par les réalisateurs ne se révèlent que dans leurs gestes précis d’artisans des moteurs aux gros cylindres en aorte qu’ils réparent en silence dans des ateliers monumentaux. La peur et l’inquiétude les empêche de parler, « on n’arrive pas l’exprimer » répètent-ils, des quais de la gare de Marseille aux PC d’aiguillage. Ce n’est pas tant leur petite histoire à eux qui les intéresse, c’est plutôt celle d’un idéal de service public, d’une exigence : « avant, si la loco n’était pas prête, on la laissait pas partir, pour des raisons de sécurité, raconte avec les mains un retraité des ateliers d’Arles. Mais ça s’est perdu ça. »

Perdu ? Pas vraiment. Plutôt dilué dans les exigences nouvelles de la direction : « on voit les machines moins souvent », raconte un mécanicien avec affection et inquiétude. Sa pire hantise, c’est l’accident, le déraillement pour une motrice mal révisée… Sans même parler de l’impératif de sécurité, le service lui-même en prend un coup : au montage des trains, des secteurs ont été définis in abstracto, plus question de prendre une voiture à la volée pour combler un vide, alors que « avant, on ne se posait même pas la question, avoue un responsable de l’assemblage. Maintenant, on se les vend [les voitures, wagons et motrices, NdR], on se les loue, ou se les sous-loue ».

Par des situations de tension, que seuls portent les visages de leurs acteurs, Cheminots montre un paradoxe invisible au grand public : nombre d’incidents mis sur le compte de la paresse des agents de la SNCF sont le fruit des mesures préalables à la privatisation que certains usagers espèrent pour améliorer le service. Entre les plaintes et la pression de la direction, les agents se démènent : ce corps qui faisait un tout par ses veines et ses navettes est désormais un étrange labyrinthe où ils continuent d’essayer de guider les voyageurs. Et souffre de mal faire.

Quelques désobéissances au milieu de la résignation

Une cohésion, une camaraderie ouvrière reste vivante : on se salue au passage, on s’entraide entre générations… Même si un jeune gars des ateliers des motrices confie que « la direction essaie de me dissuader de parler avec les plus vieux… mais comment je vais apprendre le métier si ce n’est pas avec leur savoir ? » Sur les quais, c’est une autre affaire : les gens qui vendent les billets ne saluent plus les gens de l’accueil, parfois, les agents en gare, même couleur de casquette, même sifflet au cou, ne savent pas le nom de leur collègue, de l’autre côté de la plate-forme. IDTGV, SNCF, Artesia…Ils cohabitent déjà : la privatisation se fond dans les couleurs du service public.

Dans le fret, les locos Veolia sont déjà sur les rails, arrivent « comme des trains fantômes » conduits par des agents du privé qui ne connaissent pas les codes et ne savent pas répondre aux questions des aiguilleurs… Certains craignent les incidents. D’autres savent qu’il y en a déjà eu. Invités par les réalisateurs dans une salle de repos pour regarder le film de Ken Loach, The Navigators, racontant la privatisation du chemin de fer britannique, une équipe salue d’un silence les images. « on refuse d’y croire », lâche l’un d’eux. Mails ils relèvent dans les détails de cette fiction leur présent, comme si l’image seule réussissait à retranscrire leur malaise.

Leur rage est toute entière dans leur silence. Face à Raymond Aubrac, un cheminot bourru lance comme en colère :

« il faut attendre que les gens souffrent pour qu’ils bougent.

-Mais parfois, il faut peut-être leur dire qu’ils souffrent, parce qu’ils ne s’en rendent pas compte ! » Corrige le résistant.

Les résistances, il y en a, marginales mais humaines. Surfinancés par rapport aux TER, les TGV ne doivent souffrir aucun retard aux yeux de la SNCF… Mais quand des petites lignes traînent, certains agents en gare bravent l’interdiction pour éviter aux usagers de louper leur train. Des désobéissances au joli nom de « correspondances sauvages » que la direction n’a pour le moment jamais sanctionné. « Quand chacun des cheminots travaillera pour TER, VFE, ou peut-être Air France ou peut-être Virgin… les choses seront encre pires, s’inquiète le désobéissant. Parce qu’on travaillera plus pour le même prestataire de service et on n’aura même plus besoin d’échanger. »

A deux pas de la gare Saint Lazare, nous avons rencontré Sébastien Jousse, un des deux non-cheminots auteur de ce film.

Il y a une sorte de pudeur familiale, qui est d’autant plus forte que la direction elle-même fait pression sur les cheminots pour qu’ils n’abordent pas le sujet entre eux. De façon générale, la SNCF est un outil qui supporte mal la partition : il y a une notion de coresponsabilité qui a été mise en place par la société de façon quasi militaire et qu’elle démantèle maintenant. L’homogénéité de ce réseau a été remis en cause par cette séparation : ce n’est pas que les agents travaillent plus, c’est qu’ils sont obligés de travailler moins bien. Et ça les ronge de l’intérieur, ils sont paralysés.

Les cheminots ne savent plus comment exprimer leur rôle social : il y a une culture d’entreprise qui a été jusqu’ici un ciment dans cette entreprise et que la direction perçoit désormais comme un frein au changement. Les cheminots ont une identité très fibrée et ça fait partie de choses que nous avons voulu filmer : ce lien entre le travail et l’identité, ce moment où le boulot « fait société » et commence à être plus qu’une façon de gagner sa vie.

Or, il y a comme une ambition des boîtes de briser ce lien en cassant les métiers pour isoler les gens et les rendre malléable.

Depuis qu’on demande aux commerciaux de remplir des reporting, ils ont moins de temps pour se concentrer sur ce qui est le coeur de leur métier : nouer des contacts avec les usagers pour les connaître et mieux les aider.

Dans le film des Lumières, l’arrivée du train anime le quai, il y a des dizaines de personnes qui montent et descendent… Le train anime la société, il la fait bouger : on ne mesure pas notre dépendance vis-à-vis du train, notamment quand il y a des grèves, les gens ont tendance à dire que les trains sont une affaire de cheminot alors qu’ils créent le lien et structurent le territoire. Les trains font société.

Les gens ont tendance à dire que les trains sont une affaire de cheminot alors qu’ils créent le lien et structurent le territoire. Les trains font société.

Et, en regard, ce TER où ne monte que deux personnes feraient hurler n’importe quel responsable politique qui dirait que « ce n’est pas rentable » un train qui ne s’arrête que pour deux voyageurs. Or, c’est exactement le contraire : c’est ça le service public ! La rentabilité ne dicte rien à la société qui peut, du coup, se mettre vraiment au service des usagers. A la City, j’ai rencontré des patrons de société financières qui se plaignaient de la privatisation qu’ils avaient pourtant défendus car la dégradation du service empêchait leurs salariés d’aller au boulot !

Au départ, c’est le comité d’entreprise des cheminots de Paca qui nous a demandé de faire cette résidence artistique, le projet est né au bout de deux ans : nous n’avions eu aucun problème pour tourner, la direction régionale était habituée et un refus aurait posé des gros problèmes avec la représentation syndicale, surtout dans ce coin. Quand nous avons vraiment cerné notre sujet, nous avons eu besoin d’autorisations nationales pour des tournages qui nécessitaient de passer par la communication du groupe. Et là, nous avons essuyé un refus.

Photo FlickR CC No life before coffee ; Michel Molinari ; Giorgio Raffaelli ; Portitzer.

Laisser un commentaire